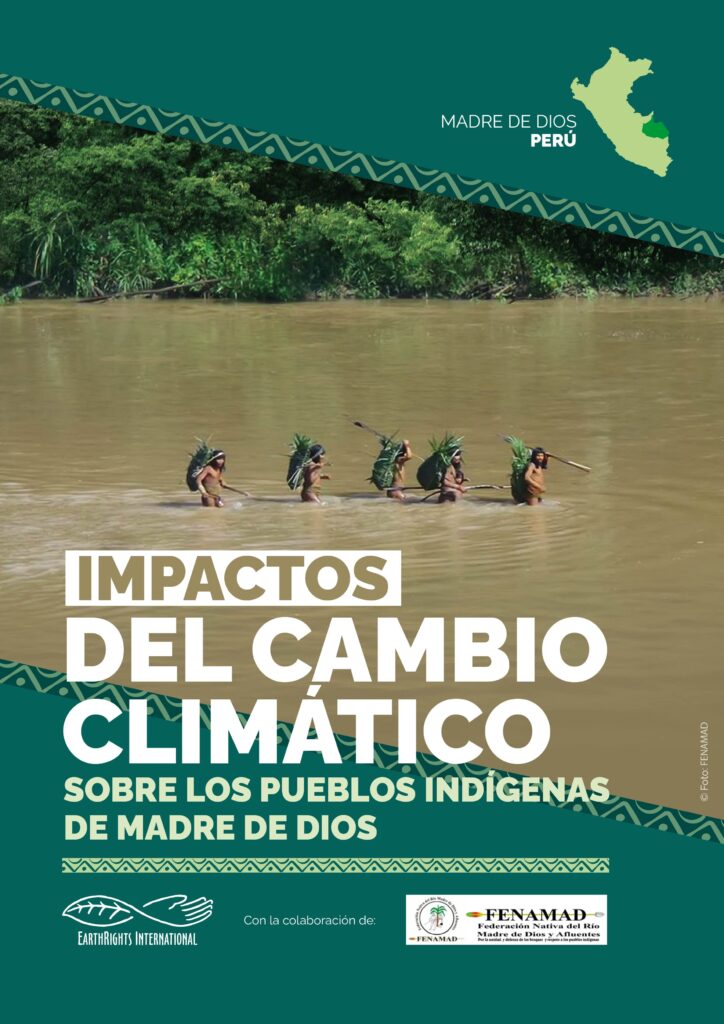

Madre de Dios es capital de la biodiversidad del Perú, es habitado por siete pueblos indígenas: Harakbut, Ese Eja, Yine, Matsigenka, Kichua Runa, Shipibo y Amahuaca. Un número no determinado de familias Yine y Matsigenka viven en situación de aislamiento; mientras que la mayoría de Matsigenka se encuentran en situación de contacto inicial.

Aunque el 56% de Madre de Dios se encuentra designado como área protegida, el departamento enfrenta una intensa explotación de sus recursos naturales, en gran parte ilegal, que atenta contra el patrimonio natural y el bienestar de las personas. En Madre de Dios convergen procesos ecológicamente destructivos que el Estado Peruano ha posibilitado y/o ha sido incapaz de reprimir o revertir: deforestación y quemas agropecuarias, ampliación de vías de penetración, minería aurífera aluvial, tala ilegal, narcotráfico, explotación de hidrocarburos.

El Estado peruano debe asumir con prontitud y firmeza sus obligaciones climáticas y hacia los pueblos indígenas de la Amazonía. En particular, debe controlar y revertir el daño provocado por las actividades que destruyen y degradan los ecosistemas, reprimir a las agrupaciones criminales y reconocer y proteger adecuadamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.